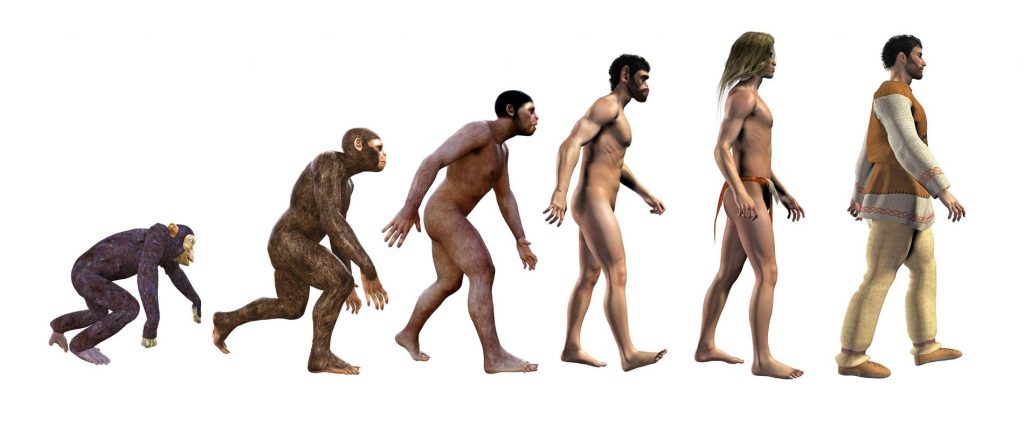

Longtemps les évolutionnistes ont pensé que des singes, semblables aux chimpanzés, s’étaient peu à peu redressés pour évoluer progressivement vers l’Homo Sapiens. Cette idée, ancienne et encore répandue, est pourtant fausse.

« L’Homme descend du singe, tu sais. C’est ma maîtresse qui me l’a dit » m’explique mon fils alors que nous passons devant l’affiche du nouvel opus de La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume au cinéma de notre quartier. Il m’explique, avec le sérieux que ses quatre ans imposent, que l’Homme était un singe quadrupède qui s’est redressé sur ses deux jambes pour devenir l’espèce d’Homme moderne à laquelle nous appartenons. Il a en tête l’image en cinq ou six temps d’un singe anthropomorphe se redressant progressivement pour devenir l’Homo Sapiens moderne. Cette représentation, si simple à comprendre et à retenir qu’elle s’impose même aux plus jeunes esprits comme une évidence, est en réalité trompeuse.

Cette vision d'un chimpanzé se relevant pour évoluer vers l'Homo Sapiens est fausse, et pourtant sa simplicité la rend identifiable et mémorisable par tous, faisant perdurer l'idée (erronée) que l'Homme descendrait du singe. PHOTOGRAPHIE DE Teez / Alamy Banque D'Images

UN ANCÊTRE COMMUN

D’aucuns se réfèrent aux travaux de Darwin pour justifier que l’Homme descend des singes modernes. Or, si l’on prend L’Origine des espèces, parue en 1859, Darwin ne mentionne pratiquement pas l’évolution humaine, par prudence sans doute, la théorie de l’évolution appliquée à l’Homme suscitant au 19e siècle a minima l’émoi, au plus haut degré le scandale. Il y avait également un obstacle scientifique de taille : Darwin n’avait accès à pratiquement aucune preuve fossile susceptible d’indiquer comment, quand ou même où l’Homme avait évolué. Entre les singes modernes et l’Homme, son étude ultérieure relève davantage de l’anatomie comparée que de la démonstration évolutive.

« La première fois qu’un chimpanzé a été disséqué et décrit par Edward Tyson en 1699, celui-ci avait la ferme intention de démontrer que les chimpanzés n’avaient rien à voir avec les Homo Sapiens » explique Florent Détroit, Maître de Conférences, Chargé de collection et Chargé d’enseignement au Muséum d’histoire naturelle, et l’un des co-auteurs de l’ouvrage collectif Une belle histoire de l’Homme. « Quand on se penche sur ces dissections, sur les descriptions anatomiques, la conclusion est en fait que les chimpanzés et les humains sont extrêmement proches. Mais extrêmement proches ne veut pas dire qu’ils appartiennent au même groupe de primates. »

En 2009, un squelette partiel d’Ardipithecus ramidus a été mis au jour en Afrique de l’Est. Cet homininé daté de 4,5 millions d’années présentait de gros orteils en forme de pouce qu’il utilisait pour grimper aux arbres comme les chimpanzés, mais ses hanches étaient également adaptées pour lui permettre de marcher sur deux jambes. L’Australopithecus afarensis, l’espèce à laquelle appartenait Lucy, avait un cerveau similaire à celui des chimpanzés modernes et de longs bras, laissant penser qu’il était capable d’évoluer dans les arbres tout en étant bipède, ce qui a sans doute participé à renforcer cette fausse perception que l’Homme descendait du singe. L’Homo habilis, qui vivait il y a environ 2,4 millions à 1,4 million d’années, présentait lui aussi certains des traits primitifs des premiers homininés. Mais une récente reconstitution de crâne fossilisé d’Homo habilis a permis de mettre en évidence des caractéristiques primitives, comme une crête sourcilière prononcée et de grandes dents, et d’autres, plus modernes, dont un cerveau plus développé que ce qui avait été imaginé par la communauté scientifique.

COMPRENDRE : Les origines de l’Homme

Si les premiers fossiles de Neandertal jamais découverts l’ont été en 1856, ils n’étaient pas assez distincts d’Homo Sapiens pour échapper à la réfutation systématique. Il fallut attendre 1891 et les premiers fossiles d’Homo Erectus en Indonésie puis les premiers fossiles d’australopithèques en Afrique du Sud, très différents d’Homo Sapiens, pour que l’on accorde du crédit à la théorie de l’évolution appliquée aux humains.

Les similitudes entre l’Homme et le chimpanzé, qui est non pas notre ancêtre mais notre plus proche cousin, viennent de notre ancêtre commun du genre Hominini. D’un point de vue anatomique et génétique, les humains sont plus proches des chimpanzés et des bonobos que de n’importe quel autre être vivant, et partagent avec eux 98 % de leur ADN.

Les sources sont peu nombreuses, mais « si l’on remonte au dernier ancêtre commun entre la lignée des chimpanzés et la lignée humaine, la génétique nous dit que cette coalescence remonte à cinq à dix millions d’années » indique Florent Détroit. « Côté lignée humaine, il y a un foisonnement d’espèces et côté chimpanzés, rien ou presque avec au bout les chimpanzés et les bonobos actuels. La raison à cela est que l’on peut supposer que le plus vieil ancêtre commun vivait en forêt tropicale humide en Afrique, dans des environnements très peu propices d’une part à la fossilisation et la conservation des fossiles, et d’autre part aux fouilles archéologiques préhistoriques. » Ces conditions laissent peu d’espoir aux chercheurs de découvrir des fossiles de l’ancêtre commun aux deux lignées dans un état de conservation satisfaisant pour en tirer des conclusions, et ce même si les méthodes d’analyse et de datation sont de plus en plus précises.

UNE LONGUE LIGNÉE ÉVOLUTIVE

Ce qui peut sembler d’autant plus trompeur dans la représentation que nous avons tous de ce chimpanzé se redressant pour en quelques pas devenir un homininé moderne, est que cela ne donne pas à voir la multitude de lignées du genre Homo qui ont existé, et parfois cohabité, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’Homo Sapiens.

La plus ancienne espèce Homo a probablement vécu il y a plus de deux millions d’années, et était de fait contemporaine de certains australopithèques. Mais contrairement aux premiers homininés qui présentaient à la fois des traits humains et des traits rappelant les singes, les espèces du genre Homo étaient plus distinctement humaines.

On recense jusqu’à quatorze espèces aujourd’hui rattachées au genre Homo, leur nombre dépendant de l’interprétation des chercheurs puisque la documentation d’une nouvelle espèce repose sur les analyses des fossiles mis au jour ou des fossiles déjà découverts que les nouvelles technologies permettent d’analyser sous un nouveau jour, de manière plus précise et moins invasive. Si les caractéristiques des fossiles étudiés ne correspondent pas à une espèce connue de l’arbre évolutif des homininés, alors une nouvelle espèce est créée.

Cette reproduction grandeur nature en silicone d'un Néandertalien connu sous le nom d'Homme d'Altamura est exposée au Musée archéologique national d'Altamura, en Italie. Créée par les paléoartistes Adrie et Alfons Kennis, la reproduction se base sur les analyses du squelette original de la grotte de Lamalunga, l'un des plus anciens fossiles de Néandertalien découverts à ce jour. PHOTOGRAPHIE DE Direzione Regionale Musei Puglia - Musée archéologique national d'Altamura

La dernière en date est Homo luzonensis, un homininé de petite taille qui vivait sur l’île de Luçon il y a au moins 50 000 à 67 000 ans. L’homininé, identifié sur un total de sept dents et six petits os, présente un mélange de caractéristiques anciennes et plus avancées. La découverte, annoncée dans la revue scientifique Nature, fait de Luzon la troisième île de l’Asie du Sud-Est à porter les traces d’une activité humaine insoupçonnée et mise au jour ces quinze dernières années.

Ces lignées du genre Homo ont non seulement co-existé mais se sont parfois hybridées. Nous savons par exemple que l’Homme moderne a croisé l’Homme de Néendertal il y a 50 000 à 60 000 ans, et que notre ADN serait toujours composé de gènes néandertaliens. Selon une étude publiée dans la revue Science, les gènes néandertaliens représentent 1,8 à 2,6 % de la composition génétique totale des personnes de descendance eurasienne. « Ces deux groupes se sont séparés pendant un certain temps, mais quand ils se sont retrouvés sur un même territoire, ils n’étaient pas séparés depuis assez longtemps pour que l’interfécondité soit terminée » étaye Florent Détroit.

Src : nationalgeographic.fr